親知らずを抜いた方がいい場合とは?

親知らずはどんな場合に抜いた方がいいのでしょうか。生え方やリスクについてご説明します。

親知らずを抜いた方がいい場合とは?

親知らずは一番奥に生える歯ですので、奥歯の中でも特に磨きにくく、食べかすや歯垢など汚れが残りがちな部分です。萌出が正常でない場合は、レントゲンなどの精密検査をして、歯の状態を確認します。抜歯をすると口腔内が改善するのは、下記のような時です。

- 斜めに生えていて、他の歯に悪い影響を与える可能性がある

- 半分埋まっていて、歯肉と歯の境目に炎症が起きる可能性がある

- 歯茎の中で他の歯を押して歯列が乱れている

- 下顎管の神経に親知らずが障っている

以上のような場合は、歯肉や隣にある奥歯(第二大臼歯)に細菌感染や炎症を起こさせないために、抜歯する必要があります。親知らずが隣の歯を押して歯並びを悪くしたり、歯ブラシでのブラッシングがきちんと行えないため、汚れや歯垢(プラーク)が溜まります。そのため、虫歯や智歯周囲炎になるリスクがあります。智歯周囲炎とは、親知らずの周囲に歯周病のような腫れや口臭、膿が出る状態です。

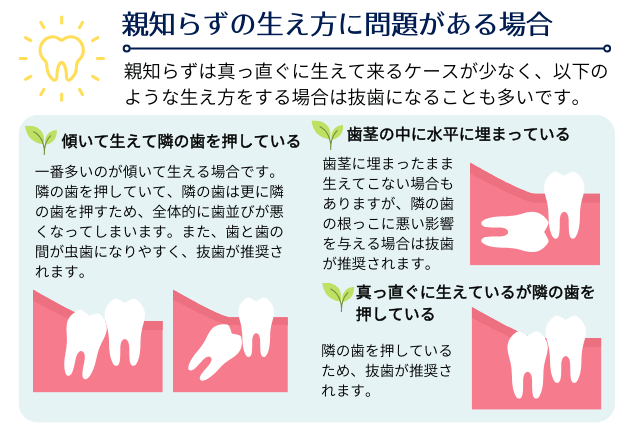

1. 親知らずが正しく生えていない場合

親知らずが横向きや斜めに生えてしまうことがあります。このような場合、隣接する歯に圧力をかけてしまい、他の歯が歪む原因となったり、痛みや腫れを引き起こすことがあります。また、親知らずが歯茎の中に埋まってしまっている「埋伏歯」の場合も、周囲の歯に悪影響を与える可能性があるため、抜歯が推奨されます。

2. 親知らずが虫歯になっている場合

親知らずは口の奥にあるため、歯磨きがしづらく、虫歯になりやすいです。特に、治療が難しい位置にある親知らずが虫歯になってしまった場合、治療が困難であるため、抜歯が選択されることが多いです。

3. 歯周病のリスクが高い場合

親知らずが原因で歯周病を引き起こすことがあります。歯周病が進行すると、隣接する歯や骨にまで影響を及ぼすことがあるため、歯周病が悪化する前に抜歯を行うことが推奨されます。

4. 親知らずが痛みや腫れを引き起こしている場合

親知らずが部分的にしか生えていない場合、歯茎が炎症を起こし、痛みや腫れが生じることがあります。このような症状が頻繁に現れる場合、抜歯を行うことで、再発を防ぐことができます。

5. 親知らずが矯正治療の妨げになる場合

歯列矯正を行っている場合、親知らずが他の歯を押し出してしまうことがあります。このため、矯正治療の効果を妨げる可能性がある場合には、親知らずの抜歯が推奨されます。

6. 親知らずが他の歯に影響を与えている場合

親知らずが隣の歯に影響を与えている場合、例えば歯根が押されて痛みを引き起こしたり、隣の歯が動く原因となる場合には、抜歯が適切な処置となります。

親知らずを抜かなくてもいいケースとは?

親知らずを抜かなくても良い口腔内は主に下記のような状態です。

1. 健康な位置に生えている場合

親知らずが正しい位置にまっすぐ生えており、他の歯に悪影響を与えていない場合、抜歯の必要はありません。このような親知らずは、通常の奥歯と同じように機能し、健康な歯の一部として問題なく使用できます。

2. 十分なスペースがある場合

親知らずが生えるための十分なスペースがあり、隣接する歯に悪い影響を及ぼさない場合も、抜歯は不要です。特に顎が広く、親知らずが他の歯を押し出すことなく自然に生えるケースでは、問題が起こりにくいです。

3. 虫歯や歯周病がない場合

親知らずが虫歯や歯周病にかかっておらず、周囲の歯や歯茎に悪影響を及ぼしていない場合、抜歯を避けることができます。親知らずの状態を確認し、定期健診で虫歯や歯周病の問題がないことを確認することが重要です。

4. 障害を引き起こさない場合

親知らずが神経や血管のすぐ近くにある場合など、抜歯によるリスクが高い場合は、無理に抜歯を行わないことが推奨されます。特に、下顎の親知らずが下顎神経に近い場合、神経損傷のリスクがあるため、慎重な判断が必要です。

5. 歯の構造に問題がない場合

親知らずがまっすぐ正常な位置に生えており、噛み合わせに問題がない場合も、抜歯の必要はありません。この場合、親知らずが正常に機能しているため、特に抜歯の理由がないと言えます。

親知らずでなぜ違和感や痛みを感じるのか

生えかけの親知らずが痛みや違和感を感じる理由は、以下のようなものです。

1. 親知らずによって神経や歯茎が押されている

親知らずは大人になってから生えてきますので、歯茎に覆われている状態から少しずつ隣の歯や歯茎を押しながら生えてきます。生えて来る際に神経や歯茎が押されることで疼くような痛みを感じることが多いです。

2. 歯茎に腫れや炎症が起こる

親知らずが生えて来る途中で、歯茎の腫れや炎症が起こることが多いです。歯茎からほんの少し歯が顔を出した状態では、その部分に食べかすや歯垢がつきやすく、歯垢の中の細菌によって腫れや痛み等の炎症が起こります。

3. 歯茎の形が変わりその部分を噛んでしまう

親知らずが歯茎を破って生えて来ると、歯茎がめくられて形が変わります。その部分を噛んでしまうと痛みに繋がります。また、生えてきた歯が噛み合う側の歯茎に当たることで痛みを感じることがあります。

4. 歯周病が悪化しやすくなる

親知らずが生えてくる段階で、歯周ポケットに食べかすや歯垢がたまりやすく、歯周病にかかってしまうことがあります。歯周病の症状によって歯茎に痛みや腫れを感じることがあります。

5. 親知らずが虫歯になってしまう

親知らずは歯ブラシが届きにくく、きれいに汚れを除去することが難しい歯です。また、歯茎との間に汚れがたまったままになると虫歯にかかりやすくなります。

親知らずとは

親知らずとは、歯列の中で一番奥に生えてくる永久歯です。専門的には智歯(ちし)や第三大臼歯と呼ばれ、15歳を過ぎたあたりから萌出する歯です。

- 歯茎の中に横向きに埋まる埋伏歯(まいふくし)

- 斜めに生えて、歯茎が一部に被さっている半埋伏歯

通常、親知らずと呼ばれる第三大臼歯は、先天的に1本も生えない人がいるほど個人差があります。

第一大臼歯は6歳頃、第二大臼歯は12~13歳頃に生えてきます。第一大臼歯は6歳臼歯と呼ばれる程、乳歯から永久歯に生え変わる子供の噛み合わせを位置づける重要な歯です。

まとめ

親知らずの生え方によっては、すっと抜ける方、逆に一回親知らずを破折して抜く方法を選択する方など様々です。おおよそ親知らずを抜いた後には顔の頬あたりが腫れる・痛みが出ることがあります。上顎よりも下顎の抜歯が難しいとされることが多いので、親知らずがあるけど抜歯するほどなのか気になるという方は、かかりつけのクリニックで一度お気軽にご相談ください。